本 ― 2019/12/04 13:02

カント ― 2019/12/01 14:07

エッセイ ― 2019/09/26 12:18

いま、柳谷郁子のエッセイ集「諏訪育ち 〜姫路にて〜」を読んでいる。エッセイとは「形式にとらわれず、個人的観点から物事を論じた散文。」(大辞林)と出ている。まさにこの通りで、作者の思いのまま、感じたこと、おもったことをそのままに書き綴っている。それが読む人の心に触れて、なんとも心地よく、読みかけるとやめられない。次の題はなんだろう、どんな人生の場面が出てくるのだろう・・・次々と楽しみになるのが不思議だ。この作者、県放送大学の講師として出演され、いい話をされていたので一度本を読んで見たくなったものだ。内容は本当に常識的で、それでいて引き込まれる不思議な作家だ。たくさん作品はあるが、Kindle版があまりなかったので下欄の本にした。これからも電子版が出れば是非読んで見たいと思う。

季節 ― 2019/02/14 00:45

読書 ― 2019/01/24 13:22

難解語句 ― 2019/01/17 12:31

漢学等の素養のないわたしには本を読んでいるとわからない音葉がよく出てきます。それはそれで調べるのも一つの楽しみ、勉強にはなるのですが。自分の力の無さも意識してしまいます。最近では次のような言葉が出てきて意味がよくわからなかったものです。辞書にも出ていなかったりして・・・。

・きゅうびのきつね【九尾の狐】尾の九つある狐。

①中国の古伝説で、太平の世に出るというめでたい獣。

②体毛が金色の老狐。妖狐とされる。金毛九尾の狐。

・むみょうぢょうや【無明長夜】無明にとらわれて、真理に目覚

めがたいことを、長い夜にたとえた語。「━の夢を驚かして/

太平記15」

・無明→むみょう【無明】〘仏〙真理に暗いこと。根源的な無

知。人間などのもつ欲望や執着心などの諸煩悩の根本にあるも

の。十二因縁の第一。また、天台でいう三惑の一。

大辞林 旺文社漢字辞典より

初読書の日 ― 2019/01/03 15:51

本 ― 2019/01/01 00:17

きだみのる ― 2018/10/29 13:08

読書の秋だ。「漂流怪人 きだみのる」(嵐山光三郎著 小学館book)を読んだ。とんでもない怪人だ。後書きから抜粋してみる。

「きだみのるは 、自由を追い求める漂流の小説家である。

社会学者であり 、海の冒険 、女性との恋 、古代ギリシャ哲学者の饗宴を愛し 、獰猛な舌で食べまくり 、ひきしまった明晰な文章 。官能の閃きと 、人並みはずれた腕力と意志で人間の正体をさぐった 。自由の代償は死 、という諦観がある 。文壇の外にいて 、親しくつきあった小説家は開高健と檀一雄 。規格はずれの怪人物である 。」

嵐山の描く「どんきだみのる」の波乱万丈の人生は爽快痛快で面白かった。人間を見る目は正確で深く考えさせられことも多かった。自分の娘「ミミ」(女の子・小学校5年生まで不就学)くんを連れての放浪の旅。この子のことは後に、この子をあずかった三好京三が「子育てごっこ」の小説を書きベストセラーになった。終章においてこのベストセラー真相も明らかにしていて読み応えがあった。

どうせ死ぬんだから ― 2018/10/21 13:17

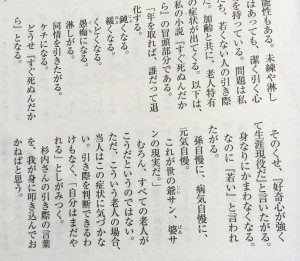

内館牧子の小説に「すぐ死ぬんだから」という小説があるそうだ。その冒頭に次のような言葉が出てくるらしい。

「年をとれば誰でも退化する

・鈍くなる

・緩くなる

・くどくなる

・愚痴になる

・淋しがる

・同情を引きたがる

・ケチになる

・どうせ「死ぬんだから」となる

・そのくせ「好奇心強くて生涯現役」だと言いたがる

・身なりにかまわなくなる。なのに「若い」と言われたがる

・孫自慢・病気自慢に元気自慢

これが世の爺さん、婆さんの現実だ」

ここまで言われると「うんうん」と言わざるを得ないか。爺さん婆さん、こういう風にならないようにしたいものだ。

でもそう、そんなに気にしないで、ありままに生きるのが一番ですよね。

最近のコメント